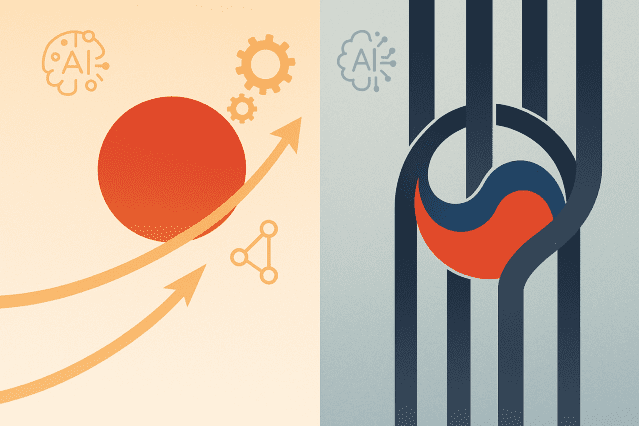

日 AI 진흥 법안 vs 韓 AI 기본법: 스타트업 규제 부담 비교 분석

🤖 AI 추천

AI 기술 개발 및 정책 동향에 민감한 개발자, 스타트업 창업가 및 관계자, AI 정책 입안자에게 유용한 정보를 제공합니다.

🔖 주요 키워드

핵심 기술

일본과 한국의 인공지능(AI) 관련 법제화를 비교 분석하며, 특히 일본의 기술 진흥 중심 법안과 한국의 규제 중심 AI 기본법이 스타트업에 미치는 영향을 심층적으로 다룹니다.

기술적 세부사항

- 일본 AI 진흥 법안 (

인공지능 관련 기술의 연구·개발 및 활용 촉진에 관한 법률안):- 형사처벌 조항 제외, 정보 공개 및 시정 명령 등 비형사적 조치에 집중.

- AI 악용 시 기업 실명 공개 가능성 명시.

- 중대 사고 발생 시 정부 직접 조사 및 시정 조치 명령권.

- 딥페이크 등 AI 범죄 대응 강화 촉구 (부대 결의).

- 기술 개발 위축 우려를 고려하여 일반 법률로 대응 원칙.

- 전 부처 장관 참여 AI 전략팀 신설 및 정부 주도 AI 경쟁력 강화.

- 한국 AI 기본법 (

인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법안):- '고영향 AI' 분야에 대한 사전 고지 의무 부과.

- 위반 시 최대 3천만 원의 과태료 부과.

- 채용, 의료, 교육 등 스타트업 주요 진입 분야 포함 가능성.

- '고영향 AI' 정의가 포괄적이라는 업계 우려.

- 해외 기업 대상 대리인 지정 의무 및 시정 명령 불이행 시 과태료 부과.

개발 임팩트

- 한국의 AI 기본법이 스타트업의 주요 사업 영역에 대한 규제 부담을 높여 기술 개발 및 사업화에 제약을 줄 수 있다는 우려가 제기됩니다.

- 일본의 진흥 중심 접근 방식은 기술 생태계 활성화 및 외국 기업 유치에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

- 이는 AI 분야의 국제적 경쟁력 확보와 스타트업 생태계 육성에 중요한 정책적 시사점을 제공합니다.

커뮤니티 반응

- 업계 관계자들은 한국의 '고영향' 지정이 성장 가능성 있는 영역의 문을 닫는 결과를 초래할 수 있다고 지적하며, "고영향은 모두 차단하겠다"는 인상을 준다고 비판합니다.

- 국내 기업만 규제가 있는 영역에서 창업을 꺼릴 가능성을 언급하며, 타 국가의 동향을 보며 규제를 조절하는 접근 방식과 대조적인 점을 지적합니다.

톤앤매너

본 분석은 IT 개발 기술 및 프로그래밍 전문가의 관점에서 두 국가의 AI 법제 동향을 객관적이고 전문적으로 전달하는 데 초점을 맞춥니다.

📚 관련 자료

OpenAI

OpenAI는 LLM 등 AI 기술 개발을 선도하는 기업으로, 그들의 연구 및 개발 동향은 AI 법제 논의의 중요한 배경이 됩니다. 특히 생성형 AI와 관련된 논의는 한국 AI 기본법의 '고영향 AI' 정의 및 규제 방향과 밀접한 관련이 있습니다.

관련도: 90%

Google AI

Google의 AI 연구는 다양한 분야에서 혁신을 이루고 있으며, AI 기술의 발전 방향과 잠재적 위험성에 대한 사회적 논의를 촉발합니다. 이는 각국 정부의 AI 법제 마련에 영향을 미치며, 특히 기술 진흥과 규제 사이의 균형점을 찾는 데 참고가 됩니다.

관련도: 85%

Trellis

AI 규제 및 정책 관련 오픈소스 프로젝트들은 AI 기술의 윤리적이고 책임감 있는 개발 및 활용을 위한 프레임워크를 제공합니다. 이러한 프로젝트들은 한국의 AI 기본법과 같이 규제 중심 법안의 구체적인 조항이나 고려 사항에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

관련도: 70%