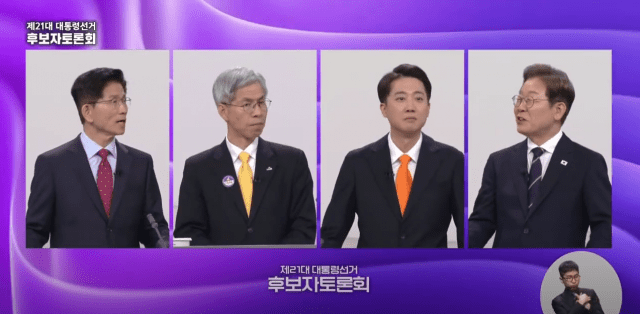

AI現在:大選候選人之間的「AI戰爭」開始——從技術主權到電力基礎設施的激烈競爭

類別

趨勢

子類別

人工智能

目標受眾

政策制定者、科技產業者、社會科學研究者

核心摘要

- AI成為大選核心議題:各候選人均將AI列為政策重點,展現對技術主權與產業競爭力的重視(如李在明提出的基於國內數據的大型語言模型)。

- 電力基礎設施爭議:候選人對核能與可再生能源的經濟與安全性觀點分歧(如李俊錫強調核能比風能與太陽能便宜且安全)。

- R&D與勞動政策的矛盾:候選人對產業發展與勞動時間的平衡存在分歧(如李俊錫批評李在明反對週52小時制與技術產業需求的衝突)。

- 企業實務經驗呼籲政策細節:如權英國引用SK海力士週43小時工作制案例,強調技術力與研究能力而非工作時間的關係。

分節詳細摘要

1. AI成為大選核心議題

- 李在明提出基於國內數據開發大型語言模型,目標是讓全民免費使用類似ChatGPT的服務,以降低對外國技術的依賴。

- 李俊錫批評此公約預算過高(12萬億韓元),並指出僅靠預算投入難以實現AI強國目標。

2. 電力基礎設施爭議

- 李俊錫強調核能相較於風能與太陽能更為經濟且安全,批評李在明在電力政策上過度傾向環境論者。

- 李在明則強調環境與能源政策的平衡,認為核能發展需考慮社會接受度與長期風險。

3. R&D與勞動政策的矛盾

- 李俊錫指出李在明反對週52小時制與技術產業需求的衝突,認為此政策將影響產業競爭力。

- 李在明反駁,認為僅提高數額補償而未增加總工作時間,將影響政策實效性。

4. 企業實務經驗呼籲政策細節

- 權英國引用SK海力士的週43小時工作制案例,強調技術力與研究能力的關鍵性,而非過度關注工作時間。

結論

雖然候選人普遍重視AI技術主權與產業發展,但政策執行的具體細節、資金籌措方式與主導機構仍未明確。業界認為,AI作為一個複雜議題,需在技術、產業與社會多方面取得平衡,並需具體的政策藍圖與執行主體,僅靠預算投入難以實現AI強國的目標。